廃棄物特性評価

研究概要

原子力発電所の運転で機器の一部は、中性子との反応によって放射能を持つようになります。そのため原子力発電所の廃止措置(廃炉)では炉内構造物、圧力容器,コンクリート構造物等の解体で放射性廃棄物が発生し、これらを安全に、なおかつ経済的に処理・処分することは廃止措置において重要となります。廃止措置によって発生する廃棄物は、低レベル放射性廃棄物に区分され、放射能濃度に応じてさらに三つのレベル(L1,L2,L3)に区分されます。当研究室では、それらの廃棄物を対象として、放射能インベントリの評価、廃棄体の製作シナリオの検討、廃棄体周辺の線量評価、廃棄体製作に係る最適化を行っています。

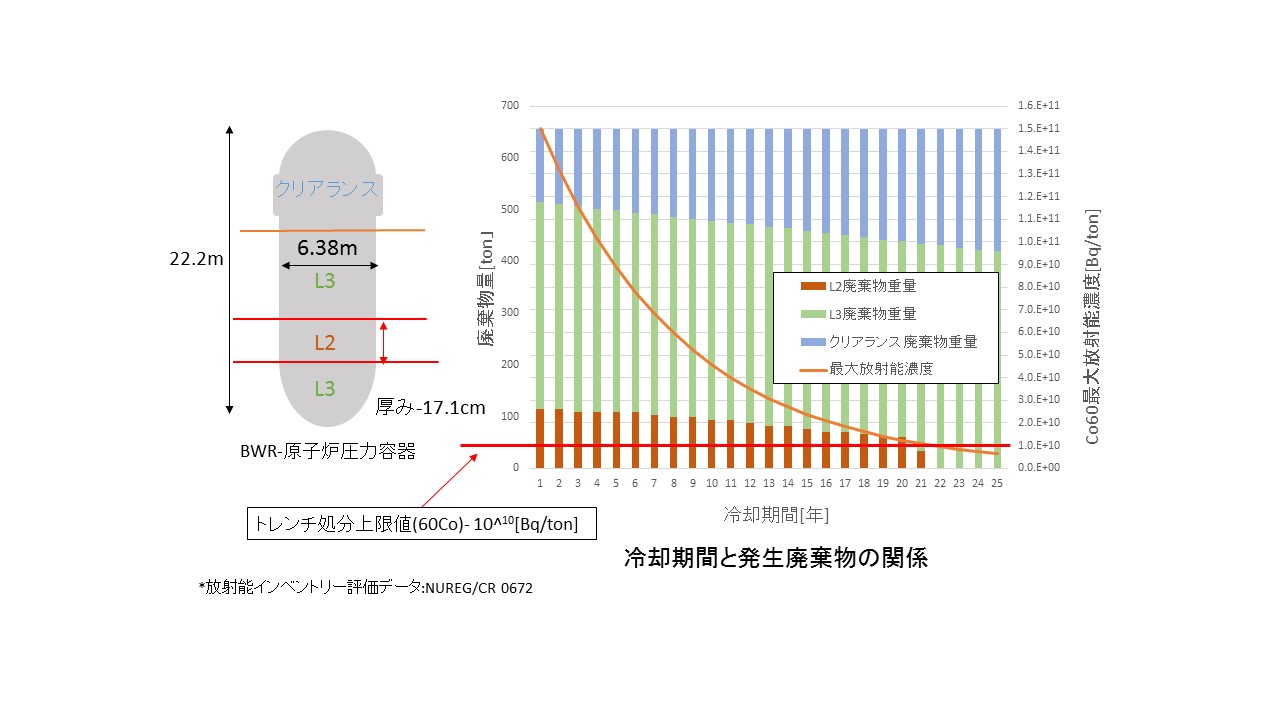

放射能インベントリ評価

一般の施設と原子力発電所の解体での大きな違いが、解体を行う機器に放射能がある点です。そのため原子力発電所の解体(廃止措置)では、解体作業の安全性の検討や、発生する放射性廃棄物の区分を行う際、機器の放射能評価が重要となります。当研究室では,原子力発電所の炉型、運転、解体までの期間(冷却期間)などをパラメーターとして、機器の放射能や発生廃棄物量等の評価を行っています。

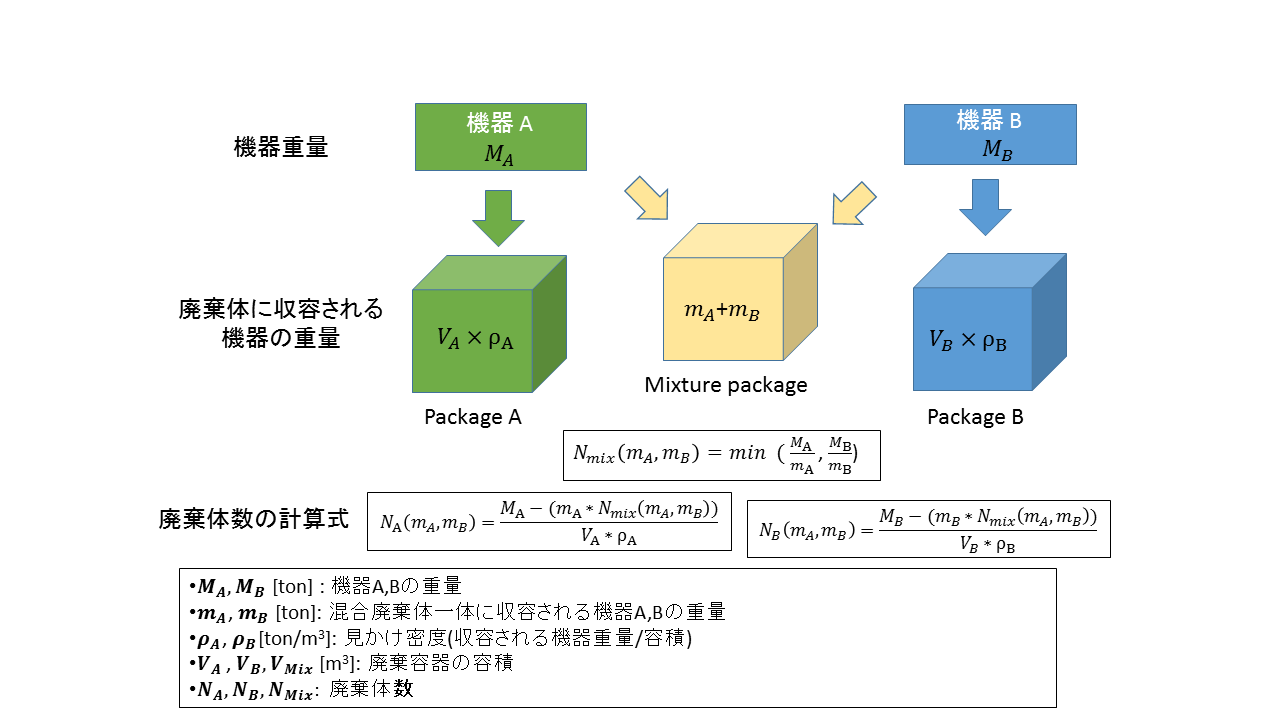

廃棄体の製作シナリオの検討

機器の解体によって発生する切断片の内、放射能濃度が高いL1,L2相当のものについては廃棄体化(容器に収容、モルタル固化)され、処分されることが検討されています。当研究室では、廃棄物容器を変えた場合や、二種類以上の機器を一つの容器に収容した場合、表面線量率に制限を設けた場合など製作に係る様々なシナリオについて検討しています。また廃棄体数を計算するモデルを開発しています。

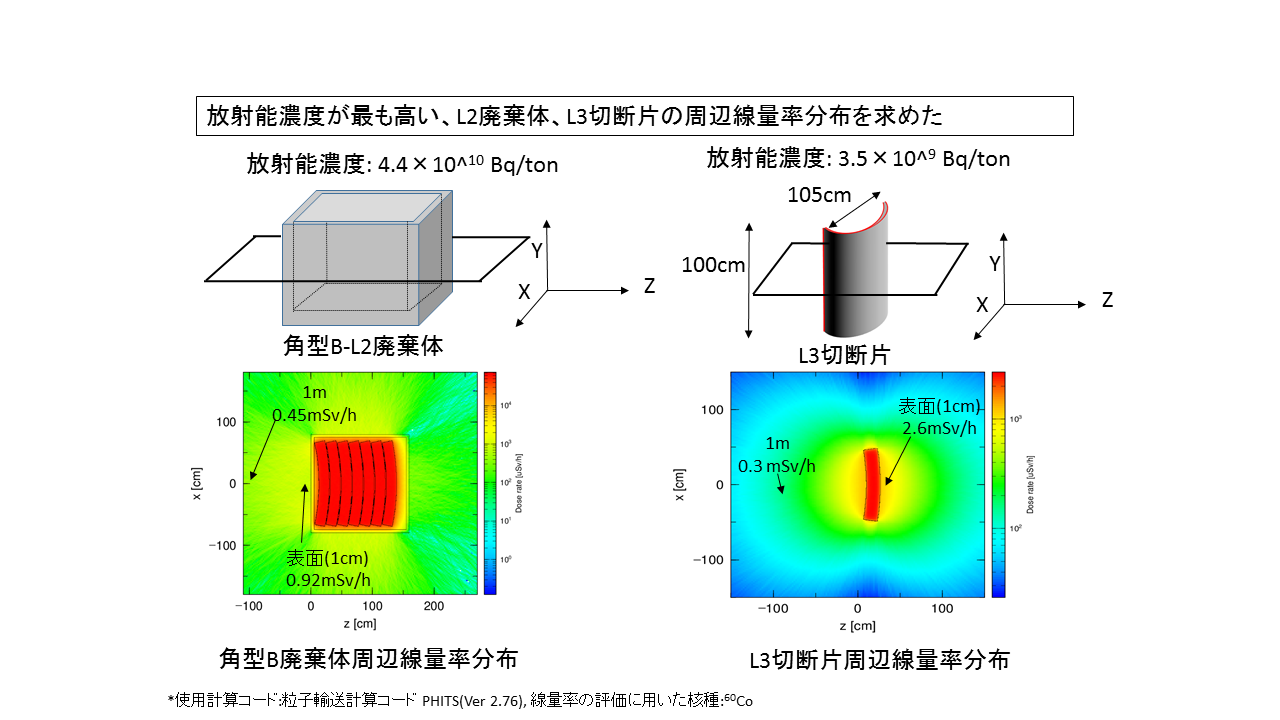

廃棄体周辺線量率の評価

廃止措置によって発生する廃棄物は、発生した場所から処分場まで輸送する必要があります。そのため、輸送容器の仕様や廃棄体周辺で作業員が作業できる距離や時間を検討するために周辺線量率の評価は重要となります。当研究室では、粒子輸送計算コードPHITSを用いて、廃棄体や切断片の周辺線量率について評価しています。また周辺線量率が高い廃棄体を対象として、収容量や配置パターンの影響や、遮蔽材の設置による線量低減策について検討しています。

廃棄体製作の最適化に係る検討

L1廃棄体は、地下50mから100mに埋設処分(余裕深度処分)されることが計画されています。そのため、地表付近に埋設処分されるL2廃棄体に比べて、費用が高くなります。また廃棄体総数を抑制することは、輸送、処分にかかるコストの抑制につながります。当研究室では、放射能濃度の高い機器と低い機器を混ぜ合わせた混合廃棄体を製作することで、L1廃棄体の数を減らすなど、廃棄体製作に係る最適化について検討しています。

これまでの学会発表

[1] 高橋純平、川崎大介、柳原敏:「余裕深度処分廃棄体の線量率評価」日本原子力学会2015年秋の大会 2015年9月

[2] 高橋純平、川崎大介、柳原敏:「炉心部機器の解体で発生する廃棄体製作に係る最適化の検討」日本原子力学会2016年春の大会, 2016年3月

[3] 高橋純平、川崎大介、柳原敏:「Surface Dose Rate Evaluation of Low - Level Waste Packages Arising from Nuclear Power Plant Decommissioning」 International Conference on Advancing the Global Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes, Madrid, Spain, 23–27 May 2016